Что надо знать о корневых гнилях зерновых культур

Начиная со середины 1970-х годов корневые гнили зерновых культур называют «болезнью века». Это связано с высоким уровнем насыщенности севооборотов зерновыми культурами, т.к. возделывание зерновых культур по стерневых предшественниках приводит к накоплению инфекции в почве и интенсивному развитию и распространению болезни. Проблема корневых гнилей еще более обострилась в связи с климатическими изменениями и экономией многих хозяйств на эффективных фунгицидах, используемых для обработки семенного материала и посевов.

В нашей стране наиболее распространены обыкновенная (фузариозно-гельминтоспориозная), офиоболезная корневые и церкоспореллезная прикорневая гнили. Эти болезни могут снизить урожайность пшеницы и ячменя на 10—30%, а при эпифитотийном развитии корневые гнили способны «унести» до 75—90% урожая.

Фузариозную корневую гниль вызывают грибы Fusarium oxysporum и F. solani. Кроме них, в комплексе патогенов встречаются F.avenaceum, F. subglutinans, F. acuminatum, F. equiseti.

Симптомы обычно проявляются как потемневшие участки корней от темно-коричневых до черных, с разрушенной или полностью сгнившей корневой системой. Симптомы включают уменьшение прорастания семян, обесцвечивание растений, снижение роста корней и массы растений. Темные или коричневые участки часто встречаются на первом или втором междоузлиях.

Возбудитель офиоболезной корневой гнили — Gaeumannomyces graminis. Заболевание начинает проявляться в фазе всходов. Поражаются корни, основания стеблей, влагалища листьев. Корни темнеют, загнивают и разрушаются около узла кущения. При сильном поражении наблюдается гибель всходов. На нижней части стебля (первое-второе междоузлия) образуются некротические темно-коричневые пятна, которые покрываются черным бархатистым налетом гриба.

Растения отстают в росте, желтеют, листья, а иногда и все растение, отмирают. В период колошения в результате отмирания продуктивных стеблей, карликовости и белостебельности в посевах образуются светлые плешины и очаги. Сохраняется гриб из года в год на растительных остатках. Первичное заражение растений осуществляется аскоспорами. Выход аскоспор совпадает с началом сева озимых культур, что может вызвать заражение всходов с осени. Переход инфекции с растения на растение осуществляется при соприкосновении больных и здоровых корней в почве.

Возбудитель церкоспореллезной прикорневой гнили — Pseudocercosporella herpotrichoides. Основные симптомы — элипсоидальные пятна, окаймленные коричневым ободком, имеют центр соломенного цвета и часто развиваются на листовых обертках на уровне почвы. Наиболее очевидные симптомы этого заболевания имеют выраженную форму глаза.

Когда заболевание прогрессирует, стебель и соломина могут надламываться на уровне почвы в том месте, где образуется пятно. Симптомы не проявляются на корнях. Первичная инфекция вызывается конидиями или мицелием, образующимися на растительных остатках, расположенных на поверхности или неглубоко от поверхности почвы. Патоген развивается на базальных частях растения, редко поднимаясь выше 15—20 см над уровнем почвы. Гриб сохраняется на соломе зерновых. Церкоспореллезная прикорневая гниль развивается при прохладной, влажной погоде и при высокой влажности почвы. Для спороношения гриб нуждается в высокой относительной влажности воздуха и температуре 2—15ºC. Развитие патогена на растительной ткани замедляется, когда температура становится выше 20-25ºC. Мягкая зима и холодная весна способствуют заражению растений.

Видеоотчёты по использованию бактериальных удобрений СТИМИКС в растениеводстве:

Наши публикации о биологизированном земледелии:

02/03/2018 ИТОГИ ВТОРОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМАРостов-на-Дону, 2 марта 2018 В Ростове-на-Дону завершил свою работу Второй Агротехнологический форум Юга России,

04/02/2018 Минсельхоз и прогрессивные технологии земледелияО внедрении природоподобных технологий в контексте повышения рентабельности отечественного растениеводства

12/12/2017 Александр Харченко стал Лауреатом Международной премии и удостоен Медали 6 декабря в Москве генеральному директору НПО «Биоцентр» А.Г. Харченко был вручен Диплом Лауреата

08/11/2017 В Германии биомасса насекомых сократилась в пять разЧисленность насекомых во всех заповедниках Германии сократилась в пять раз, предположительно, из-за гербицидов,

14/10/2017 Российское земледелие на распутьеВ статье рассмотрена ситуация в агропромышленном комплексе России и её государствах-партнерах в ЕАЭС, БРИКСе и ШОСе в

28/08/2017 Башкирское чудо сберегающего земледелияХозяйство Раиля Фахрисламова «Красная Башкирия» не только показало людям, разочарованным своими неуспехами, изменением

14/08/2017 Александр ХАРЧЕНКО. Выступление на расширенном заседании Бюро Научного Александр Генрихович ХАРЧЕНКО, руководитель Агротехнологического комитета Национальной технологической палаты

25/07/2017 Метания Минсельхоза в поисках путей повышения урожайностиВозрождение российского села невозможно без создания самоокупающейся и саморазвивающейся экономики, которой не

Симптомы заражения

В условиях закрытого грунта корневая гниль сеянцев огурца относится к чрезвычайно вредоносным заболеваниям и широко распространена, что нередко приводит к значительным потерям урожая. Заболевание проявляется, как правило, на непропаренных и нестерилизованных субстратах.

Слабые, медленно развивающиеся всходы, до 25-47 % проростков погибают, не достигнув поверхности почвы. На поражённых сеянцах наблюдается сначала побурение корневой шейки и корней, затем стебель утончается, семядольные и молодые листья увядают и растение погибает в течение суток. При заражении на более поздних этапах развития растений заболевание проявляется в форме увядания, корень загнивает, эпидермис корня и корневой шейки мацерируется, поэтому растение легко выдергивается из почвы. На больных растениях развивается обильный белый или бурый мицелий. При поражении питиумом и фузариумом в зоне корневой шейки часто появляется бурое пятно. При поражении ризоктонией корень размочаливается, но выше поражённого участка формируются адвентивные корни. Возбудитель южного фитофтороза (Phytophthora cryptogea) вызывает почернение корневой шейки, перетяжку и мокрую гниль.

Питиум попадает в теплицы в основном с торфом, возможна передача с семенами. Напротив, фузариум передаётся в основном через семена. Ризоктония сохраняется в основном в непропаренном грунте и на растительных остатках.

Представители родов Fusarium и Pythium. проникают в растения не только через ранки, но и через живые клетки. Грибница растёт вдоль корня и формирует апрессории, проникает в межклетники и прорастает в более глубокие слои клеток. Фузариум в дальнейшем прорастает в сосуды и выделяет токсины, вызывающие симптомы увядания: закупорку сосудов, образование тиллов, увядание. Известно несколько токсинов, выделяемых фузариумом, например, ликомаразмин, фузариевая и дигидрофузариевая кислоты. Первый из них вызывает межжилковые некрозы и увядание, второй — появление мокнущих пятен на листьях и побурение сосудов, третий — межжилковый хлороз листьев.

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

- временная изоляция зараженного с дальнейшей госпитализацией;

- постановка диагноза, созыв консилиума;

- сбор анамнеза;

- оказание больному первой помощи;

- забор материала для лабораторного исследования;

- выявление контактных лиц, их регистрация;

- временная изоляция контактных лиц до момента исключения их заражения;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции.

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

- Чума. В природных очагах распространения проводятся наблюдения за численностью грызунов, их обследование и дератизация. В прилегающих районах проводится вакцинация населения сухой живой вакциной подкожно или накожно.

- Холера. Профилактика включает в себя также работу с очагами распространения инфекции. Проводится выявление больных, их изоляция, а также изоляция всех лиц, контактирующих с зараженным. Осуществляется госпитализация всех подозрительных больных с кишечными инфекциями, проводится дезинфекция. К тому же требуется контроль на данной территории за качеством воды и продуктов питания. Если существует реальная угроза, вводится карантин. При угрозе распространения проводится иммунизация населения.

- Сибирская язва. Осуществляется выявление больных животных с назначением карантина, дезинфекция меховой одежды при подозрении на заражение, проведение иммунизации по эпидемическим показателям.

- Оспа. Методы профилактики заключаются в вакцинации всех детей, начиная с 2-х лет, с последующей ревакцинацией. Эта мера практически исключает возникновение оспы.

- Желтая лихорадка. Также осуществляется вакцинация населения. Детям показано введение вакцины с 9-месячного возраста.

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности

За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию

Меры борьбы

Агротехнические

- использование для посева качественного, сортового семенного материала, с высокой энергией прорастания;

- применение 3–5 летнего севооборота с посевом предшественников, способных отрицательно воздействовать на развитие грибницы фитопатогена;

- соблюдение сроков посева;

- соблюдение норм высева семян;

- соблюдение глубины заделки семян;

- применение сбалансированной системы удобрений.

Химические

- предпосевное протравливание семян фунгицидами группы триазолов, стробилуринов и прочих веществ;

- своевременная обработка посевов фунгицидами группы бензимидазолов.

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

- чума;

- холера;

- сибирская язва.

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

- оспу;

- грипп человека;

- полиомиелит;

- тяжелый острый респираторный синдром.

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

- холеру;

- легочную форму чумы;

- желтую лихорадку;

- геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, лихорадка Западного Нила);

- лихорадку денге;

- лихорадку Рифт-Валли;

- менингококковую инфекцию.

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Все эти патологии характеризуются тяжелым протеканием, высоким риском смертности и, как правило, составляют базу для биологического оружия массового поражения.

Симптомы заболевания

Офиоболезная корневая гниль в фазе полных всходов приводит к гибели растений, а в период колошения – к отмиранию продуктивных стеблей, карликовости и белостебельности. На полях пшеницы обнаруживаются очаги пораженных растений или светлые плешины.

Пораженные растения кустятся слабо, а к началу цветения листья увядают, а продуцирующие стебли отмирают. На сохранившихся стеблях формируется щуплое зерно или полное белоколосие. Корневая система и узел кущения темнеют и загнивают. Базальная часть стебля приобретает темный цвет, а под влагалищем нижнего листа образуется мицелий серого цвета с большим числом темных перитециев.

Корневая губка

Корневая губка (Heterobasidion annosum) – возбудитель пестрой ядровой и ядровозаболонной гнили корней и стволов. Поражаются преимущественно хвойные породы (ель, сосна, лиственница, пихта, можжевельник) и в очень редких случаях – некоторые лиственные (береза, дуб, ясень).

Установлено, что в природе существует несколько морфологических форм (разновидностей) гриба, которые отличаются приуроченностью к разным географическим зонам, обитанием на разных породах и степенью патогенности (паразитической активности).

Корневая губка широко распространена в разных категориях лесных насаждений. Развитию очагов корневой губки в пригородных лесах и лесопарках способствует избыточное рекреационное воздействие, сопровождающееся уплотнением почвы, обнажением корневых лап и их поранением.

Корневая губка на сосновом пне

У пораженных хвойных пород внешне болезнь проявляется в снижении прироста по высоте, образовании деформированных побегов с укороченной хвоей, изреженности кроны. Со временем хвоя больных деревьев становится тусклой, бледно-зеленой и легко осыпается.

Наиболее достоверным признаком поражения корневой губкой являются плодовые тела гриба, или базидиомы. Они многолетние, неправильной формы, деревянистые или кожистые, распростертые по субстрату, полураспростертые со слегка отогнутыми краями или в виде боковых шляпок диаметром 5–30 см. Наружная поверхность базидиом бурого или коричневого цвета, морщинистая, с четко выраженными концентрическими бороздками. Внутренняя поверхность, или гименофор (спороносный слой), трубчатый, белый или желтоватый. В ежегодно нарастающих трубочках гименофора образуются базидиоспоры гриба.

Плодовые тела корневой губки встречаются не всегда – в сухих условиях произрастания их можно обнаружить очень редко. Чаще всего они образуются во влажных, затененных местах: на старых пнях, у корневой шейки усохших деревьев, на нижней поверхности пораженных корней ветровальных деревьев. На зараженных пнях и обнаженных корнях в условиях повышенной влажности интенсивно развивается грибница с конидиальным спороношением в виде белого налета.

Гнилевые болезни относятся к наиболее распространенным, опасным и вредоносным в лесных и городских насаждениях. Они приводят к разрушению древесины, которое сопровождается изменением ее механических, физических и химических свойств.

Базидиоспоры и конидии распространяются ветром, дождевой водой, животными, особенно землеройными, и, попадая на свежие пни, корни и корневые шейки стволов, осуществляют первичное заражение. Вторичное заражение деревьев происходит посредством мицелия при контакте корней больных и здоровых деревьев. Быстрому распространению очагов корневой губки способствует тесное переплетение и срастание пораженных и здоровых корней.

Корневая губка на еловом пне

Особенности очагов корневой губки в насаждениях разных хвойных пород определяются характером развития у них гнили:

- у сосны в корнях образуется ядровозаболонная (смешанная) гниль, которая не поднимается в ствол. Вследствие этого в сосняках происходит ясно выраженное куртинное (групповое) усыхание деревьев. После вырубки сухостоя в пораженных насаждениях сосны появляются характерные четко ограниченные прогалины-«окна».

- У ели и пихты в крупных корнях развивается ядровая (центральная) гниль, поднимающаяся в ствол на высоту до 10 м. Поэтому пораженные деревья могут продолжительное время не усыхать, оставаясь ослабленными. Так как в елово-пихтовых насаждениях отпад пораженных деревьев происходит за счет ветровала, ясно выраженных куртин усыхания и «окон» в них не образуется, а характерным признаком очагов корневой губки служит наличие ветровальных деревьев.

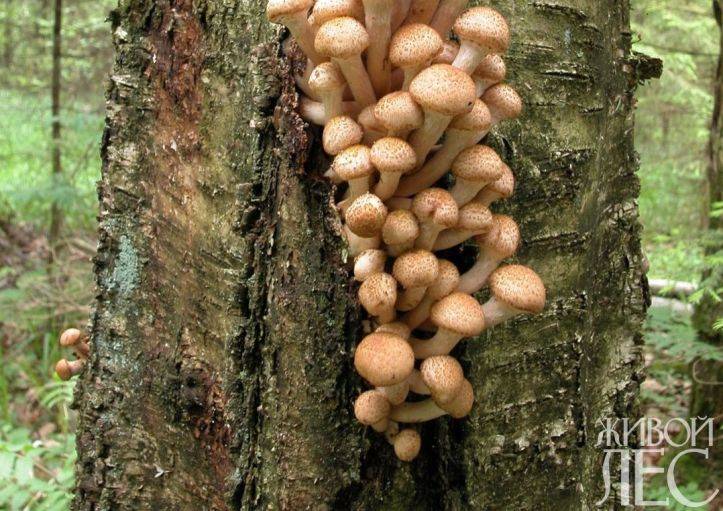

Опенок осенний

Опенок осенний (Armillaria mellea) – возбудитель белой заболонной (периферической) гнили корней и стволов. В настоящее время многими исследователями он рассматривается не как отдельный вид грибов, а как комплекс близких между собой видов, отличающихся ареалами, морфологическими и биологическими особенностями.

Поражаются многие хвойные и лиственные породы, а также плодовые культуры. Часто опенок встречается как сапротроф на сухостое, валеже и пнях, но при определенных условиях переходит к паразитическому образу жизни и поражает живые деревья и кустарники, вызывая их усыхание.

Опенок на стволе

Опенок осенний широко распространен в разных категориях лесных и городских насаждений.

- Внешние признаки болезни у хвойных пород проявляются в изреживании кроны, желто-зеленой, желто-бурой или бурой окраске хвои, наличии трещин и смолотечении в комлевой части стволов.

- При поражении лиственных пород кроны больных деревьев становятся ажурными вследствие измельчения листовых пластинок. Часто наблюдается преждевременное опадение листвы, в комлевой части стволов образуются трещины, из которых иногда вытекает слизистая жидкость.

Достоверными признаками опенка осеннего служат характерные видоизменения мицелия (грибницы) в виде пленок и ризоморф и плодовые тела (базидиомы).

Белые веерообразные пленки образуются под корой толстых корней и стволов, покрывая значительную часть их поверхности. Вначале они тонкие, но со временем уплотняются, желтеют, частично расщепляются и преобразуются в ризоморфы.

- Ризоморфы развиваются под корой корней и стволов и на поверхности корней.

- Подкоровые ризоморфы имеют вид темно-бурых, плоских, ветвящихся шнуров.

- Наружные ризоморфы темно-бурые, почти черные, округлые в сечении, похожие на корешки высших растений. Они распространяются на расстояние до 30 м и осуществляют заражение здоровых корней. Наружные ризоморфы также могут переходить от зараженных корней к здоровым через подстилку.

Ризоморфы опенка

Наиболее активное развитие и распространение ризоморф происходит при высокой влажности и температуре от +17 °С до 25 °С.

Плодовые тела (базидиомы) опенка осеннего имеют вид однолетних шляпок на центральной ножке. Шляпки выпуклые или плоские, часто с бугорком в центре, желтовато-коричневые, серовато-бурые, покрытые более темными чешуйками. Гименофор пластинчатый, белый. Ножка длиной до 10–15 см, слегка утолщенная у основания, светло-бурая, мелкочешуйчатая, с белым пушистым кольцом под шляпкой. Плодовые тела образуются группами на старых пнях, стволах валежа и сухостоя. В очень редких случаях базидиомы можно обнаружить на корнях и у основания стволов пораженных живых деревьев.

Пленки опенка

Образующиеся на пластинках гименофора базидиоспоры распространяются воздушными потоками, дождевой водой, животными и заражают пни и корни. Наиболее активное образование базидиоспор, их разлет и заражение происходит в конце лета – осенью при влажной теплой погоде.

Опенок осенний поражает древесные растения, как правило, на фоне их предварительного ослабления, вызванного различными неблагоприятными факторами (погодные условия, поражение другими болезнями, повреждение вредителями, промышленное загрязнение воздуха и почвы и др.).

Как развивается корневая гниль на огурцах

Корневая гниль довольно часто встречается при выращивании огурцов. Основная особенность болезни — большое сходство по внешним проявлениям с огуречными плетями, которые забыли вовремя полить. Проявляется это в увядании наземной зеленой массы. Листья и плети теряют тургор, становятся обвисшими, безжизненными.

Увидев такой непорядок, что в первую очередь предпринимает огородник? Правильно! Обильный поливает, оказывая растениям медвежью услугу. Ваши подопечные, если не погибнут, то почувствуют себя еще хуже. А причина — в грибковой инфекции, поселившейся на кустах.

Развивается заболевание преимущественно в защищенном грунте: теплицах и парниках. Хотя встречается и в открытом грунте, чаще в холодное дождливое лето. Инфицирование растений может происходить в течение всего периода вегетации.

Обратите внимание. Если эта напасть произошла с вашими огурцами в самом начале сезона, то без конкретного и серьезного вмешательства вы сильно рискуете остаться без урожая

Поскольку грибок предпочитает тепличные условия, все мои рекомендации в большей степени будут касаться этого способа выращивания. Нередко грибок активизируется при наличии навозных теплых грядок в теплице, позволяющих очень рано сеять семена или высаживать рассаду без учета возможных колебаний температур.

Инфицирование происходит двумя путями:

- накапливается в почве при длительном бессменном выращивании огурцов или других тыквенных на одном месте;

- переносится с обувью хозяев с зараженной территории.

Бороться с грибковой инфекцией трудно и длительно. Гораздо проще сделать все необходимое, чтобы предупредить и не допустить инфекцию на свой огуречный участок.

Фото ru.depositphotos: Из-за болезни листья начинают вянуть с нижнего яруса.

Плоский трутовик

Плоский трутовик (Ganoderma applanatum) – возбудитель белой ядро-возаболонной гнили корней и комлевой части стволов. Поражаются многие лиственные породы, в том числе боярышник, вяз, дуб, клен, липа, ясень и др. Значительно реже гриб встречается на хвойных породах.

Характерным признаком очагов плоского трутовика являются его плодовые тела (базидиомы). Они многолетние в виде плоских, половинчатых или копытообразных шляпок шириной от 5 до 40 см, часто срастающихся в черепитчатые группы. Верхняя поверхность шляпок шоколадно-коричневая, матовая, бугорчатая, с концентрическими бороздками. Гименофор (спороносный слой) трубчатый, белый, со временем буреющий, трубочки длиной до 10 мм.

Плодовые тела плоского трутовика образуются на мертвой древесине стволов и пней, но нередко на живых ослабленных деревьях.

Образующиеся в трубочках базидиоспоры распространяются воздушными потоками и дождевой водой и осуществляют первичное заражение деревьев. Инфекция проникает в ткани основания стволов и поверхностных обнаженных корней через различные механические повреждения. В дальнейшем происходит заражение здоровых деревьев посредством мицелия при соприкосновении больных корней со здоровыми.

Наиболее часто плоский трутовик встречается в разных категориях насаждений на фоне высокой рекреационной нагрузки, где деревья в большей степени подвержены механическим повреждениям.

Защитить поля гороха от заражения корневой гнилью, улучшив урожайность, снижая негативные биологические факторы:

РЕАЛЬНО?ДА!

- Если гороховое поле уже заражено, необходимо взять на анализ почву и растительные образцы, для выявления конкретного штамма болезнетворных организмов.

- Подобрать оптимальные пестициды и фунгициды для лечения поля

- Восстановить в почве полезную микрофлору используя бактериальные препараты СТИМИКС, ФИТОСТИМ, АГРОВИТАСТИМ.

- Регулировать нормальное микробное равновесие используя аминокислотные препараты СТИМИКС

- Разложить пожнивные остатки используя бактериальный препарат СТИМИКСНИВА. Данный препарат не только интенсивно разлагает пожнивные остатки , но и подавляет болезнетворную микрофлору в растительных остатках, сохраняя все ценные микроэлементы стерни в почве!

- Подобрать оптимальный фунгицид для протравливания семян

- Создать здоровую микрофлору семян, используя микробный препарат СТИМИКССЕМЯ

- Контролировать почвенные бактерии, своевременно предупреждая возникающие угрозы!

Опенок осенний

Опенок осенний (Armillaria mellea) – возбудитель белой заболонной (периферической) гнили корней и стволов. В настоящее время многими исследователями он рассматривается не как отдельный вид грибов, а как комплекс близких между собой видов, отличающихся ареалами, морфологическими и биологическими особенностями.

Поражаются многие хвойные и лиственные породы, а также плодовые культуры. Часто опенок встречается как сапротроф на сухостое, валеже и пнях, но при определенных условиях переходит к паразитическому образу жизни и поражает живые деревья и кустарники, вызывая их усыхание.

Опенок на стволе

Опенок осенний широко распространен в разных категориях лесных и городских насаждений.

- Внешние признаки болезни у хвойных пород проявляются в изреживании кроны, желто-зеленой, желто-бурой или бурой окраске хвои, наличии трещин и смолотечении в комлевой части стволов.

- При поражении лиственных пород кроны больных деревьев становятся ажурными вследствие измельчения листовых пластинок. Часто наблюдается преждевременное опадение листвы, в комлевой части стволов образуются трещины, из которых иногда вытекает слизистая жидкость.

Достоверными признаками опенка осеннего служат характерные видоизменения мицелия (грибницы) в виде пленок и ризоморф и плодовые тела (базидиомы).

Белые веерообразные пленки образуются под корой толстых корней и стволов, покрывая значительную часть их поверхности. Вначале они тонкие, но со временем уплотняются, желтеют, частично расщепляются и преобразуются в ризоморфы.

- Ризоморфы развиваются под корой корней и стволов и на поверхности корней.

- Подкоровые ризоморфы имеют вид темно-бурых, плоских, ветвящихся шнуров.

- Наружные ризоморфы темно-бурые, почти черные, округлые в сечении, похожие на корешки высших растений. Они распространяются на расстояние до 30 м и осуществляют заражение здоровых корней. Наружные ризоморфы также могут переходить от зараженных корней к здоровым через подстилку.

Ризоморфы опенка

Наиболее активное развитие и распространение ризоморф происходит при высокой влажности и температуре от +17 °С до 25 °С.

Плодовые тела (базидиомы) опенка осеннего имеют вид однолетних шляпок на центральной ножке. Шляпки выпуклые или плоские, часто с бугорком в центре, желтовато-коричневые, серовато-бурые, покрытые более темными чешуйками. Гименофор пластинчатый, белый. Ножка длиной до 10–15 см, слегка утолщенная у основания, светло-бурая, мелкочешуйчатая, с белым пушистым кольцом под шляпкой. Плодовые тела образуются группами на старых пнях, стволах валежа и сухостоя. В очень редких случаях базидиомы можно обнаружить на корнях и у основания стволов пораженных живых деревьев.

Пленки опенка

Образующиеся на пластинках гименофора базидиоспоры распространяются воздушными потоками, дождевой водой, животными и заражают пни и корни. Наиболее активное образование базидиоспор, их разлет и заражение происходит в конце лета – осенью при влажной теплой погоде.

Опенок осенний поражает древесные растения, как правило, на фоне их предварительного ослабления, вызванного различными неблагоприятными факторами (погодные условия, поражение другими болезнями, повреждение вредителями, промышленное загрязнение воздуха и почвы и др.).

Профилактика

Основными мерами по профилактике является поддержание оптимальной влажности и температуры почвы.

Для рассады используют рыхлый грунт, хорошо пропускающий воздух и влагу – смесь дерновой земли и перегноя с добавлением речного песка или хорошо разложившегося торфа.

Всходы поливают теплой водой c температурой не ниже 20°C по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

При первых признаках, когда заболели только единичные экземпляры, их сразу удаляют с грядки, чтобы болезнь не стала массовой. Небольшой слой верхнего грунта в таких случаях снимают, подсыпают торф, сухой песок или опилки.

Комнатные растения высаживают в горшки, контейнеры с дренажными отверстиями.

При выращивании овощей, однолетних декоративных культур соблюдают севооборот, чтобы избежать накопления в почве грибков, вызывающих появление инфекции.

Корневую гниль вызывают разные патогенные грибы, но во всех случаях важно не упустить время и начать лечение, чтобы не потерять все растения. Подробнее о борьбе с корневой гнилью вы узнаете из видео

Подробнее о борьбе с корневой гнилью вы узнаете из видео.

Причины

Заражение происходит при длительном переувлажнении почвы. Доступ кислорода к корням затрудняется, растение слабеет, и его корни гибнут. Развитию болезни способствует полив холодной водой, посадка в непрогретую почву, резкие колебания температуры воздуха и почвы.

Болезнь может распространиться на здоровые растения и при восстановлении нормального полива. В этом случае причиной инфекции являются патогенные грибки в почве. Они долгое время не проявляют себя, и толчком к размножению может быть даже однократное переувлажнение почвы. В редких случаях источником заражения являются семена.

Трутовик Швейница

Трутовик Швейница, или войлочно-бурый трутовик (Phaeolus schweinitzii), – возбудитель ядровой (центральной) бурой гнили корней и комлевой части стволов. Гриб поражает преимущественно хвойные породы, чаще – сосну, ель, лиственницу. В более редких случаях трутовик Швейница встречается на некоторых лиственных породах, в том числе на березе, дубе, черемухе.

Достоверным признаком поражения насаждений служат плодовые тела гриба (базидиомы). Они однолетние, в виде крупных воронковидных или почти плоских шляпок шириной от 15 до 40 см, сидячие или на короткой толстой ножке. Верхняя поверхность шляпок желто-бурая, бархатисто-опушенная. Гименофор трубчатый, ржаво-бурый, трубочки длиной 3–7 мм. Старые плодовые тела темно-бурые, почти черные, хрупкие. Базидиомы образуются поодиночке или группами у основания стволов пораженных деревьев, на корнях, пнях, а иногда на почве.

Созревающие в трубочках гименофора базидиоспоры распространяются по воздуху и дождевой водой. Инфекция проникает в основания стволов и обнаженные корни через механические повреждения, осуществляя первичное заражение. В дальнейшем заражение здоровых деревьев происходит посредством развивающейся в корнях грибницы при контакте больных и здоровых корней.

Трутовик Швейница встречается довольно часто в насаждениях старше 60 лет.

Фитонциды

Это летучие вещества, которые вырабатываются растениями. Впервые они были открыты в 20-е годы профессором Томского университета Борисом Токиным.

Есть два варианта использования фитонцидных свойств растений:

— размещение посадок одних растений в междурядьях других;

— использование экстрактов растений (в основном высших).

Например, размещение черемши или медвежьего лука (Allium ursinum) между рядами кукурузы защищает от пузырчатой головни, календула эффективна против ряда вирусных болезней овощных, лук-батун в междурядьях земляники спасает от серой гнили. Увы, такие методы больше подходят для приусадебных участков, а не для промышленных площадей.

А вот экстракты растений можно использовать значительно чаще. Скажем, водный экстракт мха Sphagnum угнетает развитие корневых гнилей, фитофторы и мучнистой росы. Против последней поможет и настойка такого сорняка, как осот полевой. Сдерживают развитие некоторых болезней отвары чеснока, лука, тысячелистника и других растений.

Плоский трутовик

Плоский трутовик (Ganoderma applanatum) – возбудитель белой ядро-возаболонной гнили корней и комлевой части стволов. Поражаются многие лиственные породы, в том числе боярышник, вяз, дуб, клен, липа, ясень и др. Значительно реже гриб встречается на хвойных породах.

Характерным признаком очагов плоского трутовика являются его плодовые тела (базидиомы). Они многолетние в виде плоских, половинчатых или копытообразных шляпок шириной от 5 до 40 см, часто срастающихся в черепитчатые группы. Верхняя поверхность шляпок шоколадно-коричневая, матовая, бугорчатая, с концентрическими бороздками. Гименофор (спороносный слой) трубчатый, белый, со временем буреющий, трубочки длиной до 10 мм.

Плодовые тела плоского трутовика образуются на мертвой древесине стволов и пней, но нередко на живых ослабленных деревьях.

Образующиеся в трубочках базидиоспоры распространяются воздушными потоками и дождевой водой и осуществляют первичное заражение деревьев. Инфекция проникает в ткани основания стволов и поверхностных обнаженных корней через различные механические повреждения. В дальнейшем происходит заражение здоровых деревьев посредством мицелия при соприкосновении больных корней со здоровыми.

Наиболее часто плоский трутовик встречается в разных категориях насаждений на фоне высокой рекреационной нагрузки, где деревья в большей степени подвержены механическим повреждениям.

Как вовремя выявить корневую гниль огурцов

Увидев признаки увядания огурцов, вчера еще бодрых и здоровых, при недавнем поливе и влажной почве стоит искать причину в другом. Осмотрите внимательно огуречные плети, начиная с самого низа у почвы, и немного разгребите ее для полного убеждения в диагнозе.

- Наверняка, вы обнаружите изменение окраса корневой шейки в бурый цвет или ее размочаливание. Такими же могут быть и корни. Это и есть корневая гниль.

| На заметку. Если вовремя не среагировать, растения замедляют свой рост, сбрасывают цветки и завязи, единичные плоды вырастают недоразвитыми или деформированными. Листья увядают, в основном, начиная с нижнего яруса. |

- Еще один признак — разрыхление нижней части стебля у земли, приводящее иногда к полному отделению наземной части от корневой.

Важно! Начинать лечение надо как можно быстрее, иначе можно остаться без урожая. Несколько схожи с корневой гнилью по внешним проявлениям и другие болезни — фузариоз или вертициллез

Фото pixabay/MetsikGarden: Начинайте обрабатывать растения как можно раньше.

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

- Конвенционные заболевания. На такие инфекции распространяются международные санитарные правила. Это:

- бактериальные патологии (чума и холера);

- вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

- Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных мероприятий:

- бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);

- вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);

- протозойные (малярия).

- Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:

- сибирская язва;

- туляремия;

- бруцеллез.

Наши публикации о биологизированном земледелии:

02/03/2018 ИТОГИ ВТОРОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМАРостов-на-Дону, 2 марта 2018 В Ростове-на-Дону завершил свою работу Второй Агротехнологический форум Юга России,

04/02/2018 Минсельхоз и прогрессивные технологии земледелияО внедрении природоподобных технологий в контексте повышения рентабельности отечественного растениеводства

12/12/2017 Александр Харченко стал Лауреатом Международной премии и удостоен Медали 6 декабря в Москве генеральному директору НПО «Биоцентр» А.Г. Харченко был вручен Диплом Лауреата

08/11/2017 В Германии биомасса насекомых сократилась в пять разЧисленность насекомых во всех заповедниках Германии сократилась в пять раз, предположительно, из-за гербицидов,

14/10/2017 Российское земледелие на распутьеВ статье рассмотрена ситуация в агропромышленном комплексе России и её государствах-партнерах в ЕАЭС, БРИКСе и ШОСе в

28/08/2017 Башкирское чудо сберегающего земледелияХозяйство Раиля Фахрисламова «Красная Башкирия» не только показало людям, разочарованным своими неуспехами, изменением

14/08/2017 Александр ХАРЧЕНКО. Выступление на расширенном заседании Бюро Научного Александр Генрихович ХАРЧЕНКО, руководитель Агротехнологического комитета Национальной технологической палаты

25/07/2017 Метания Минсельхоза в поисках путей повышения урожайностиВозрождение российского села невозможно без создания самоокупающейся и саморазвивающейся экономики, которой не