Биологические препараты

Может быть интересно Фитофтороз огурцов: лучшие способы лечения растенияКак приготовить китайскую смесь для опрыскивания огурцов своими руками?Подкормка огурцов во время цветения и плодоношения

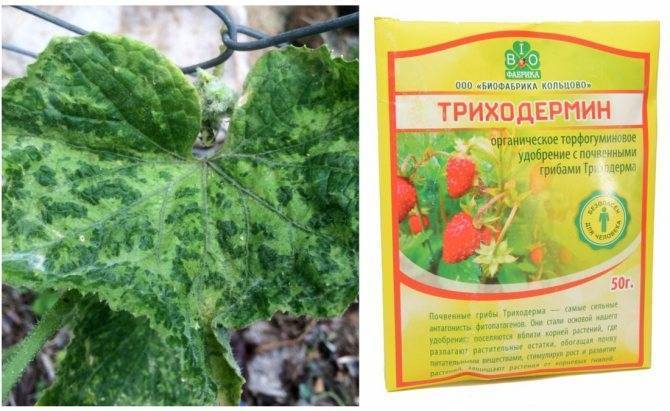

Бывает так, что в теплице гниют кусты огурцов, а использовать химические препараты нельзя, тогда надо воспользоваться биологическими средствами. Они созданы на основе специального грибка, который делает склеротинии неактивными. Споры этого грибка содержатся в «Триходермине», средстве которое уничтожает различные возбудители. Препаратом обрабатывают огуречные кусты и землю около них. Он совершенно не вреден для полезных насекомых, а именно пчел, окружающей среды и людей. «Триходермином» рекомендуют обрабатывать семенной материал, перед тем как предстоит сеять. Им опрыскивают рассаду и проводят обработку взрослых растений, которые уже укоренились.

Выпускают и другой подобный препарат «Планриз». Его действие направлено на борьбу с белой и серой гнилью. В нем замачивают семена, добавляют в посадочную лунку тогда, когда укореняется рассада, и обрызгивают до того как огурцы начинают цвести.

Гнили корневые

. Она возникает из-за полива холодной водой в сочетании с похолоданием, а также неправильного севооборота. Гнили могу проявиться и при неправленом высаживании рассады в теплицу. Огурцы заражаются при сильном заглублении в грунт и частом окучивании.

Болезнь проявляется до начала плодоношения. Листья растений вянут. Сомнения в заражении гнилью пропадают, когда вы видите завядшие листья после череды пасмурных дней, когда, наконец, выглядывает солнце.

Заражение можно отследить и по стеблю у корня. Если убрать с него землю, вы увидите пожелтевший его участок с образованием трещины.

Не нужно и подсыпать землю в течение вегетационного периода, а также окучивать грунт. Если корневая гниль все же появилась, необходимо лечить огурцы раствором медного купороса. Он приготавливается из расчета чайная ложка вещества, древесной золы в количестве трех ложек на пол литра воды. Раствором медного купороса обрабатывают с помощью кисти часть стебля до корня.

После заболевания важно следить, чтобы земля снова не закрыла стебель у корня, а поливать желательно землю, не соприкасаясь с растением. При этом полив нужно производить утром, а температура жидкости должна быть +25 градусов

. Лунки после них также поливают раствором медного купороса, но готовится он иначе: .

Мучнистая роса яблони

Гриб поражает листья, побеги, цветки и плоды яблони, иногда груши.

Болезнь проявляется вскоре после распускания почек.

Зимует грибница в почках, на пораженных ветвях, иногда на листьях. Весной грибница переходит из почек на распускающиеся листья, цветки, побеги, где образует конидии, распространяемые ветром. В перезимовавших на ветках плодовых телах (перитециях) развиваются сумкоспоры, которые после дождя выбрасываются и заражают другие растения.

На пораженных частях растений появляется белый войлочный налет грибницы с многочисленными черными точками плодовых тел. Пораженные побеги отстают в росте, их верхушки засыхают, листья скручиваются и отмирают. Больные плоды задерживаются в росте, часто опадают, на коже их появляется ржавая сетка и трещины.

Развитию болезни способствует сухая и жаркая погода. Зимой при температуре —20… —23° С грибница погибает. Восприимчивы к заболеванию сорта: ренет Симиренко, Джонатан, Мекинтош.

Меры борьбы. Обрезка и уничтожение пораженных побегов осенью или ранней весной. Своевременный полив и обработка почвы. Садовод должен избегать внесения больших доз азотных удобрений. Рекомендуется опрыскивание растений азоценом или коллоидной серой. При значительном развитии болезни опрыскивание проводят не менее трех раз: во время обособления бутонов, сразу после цветения (опадение 75% лепестков), третье — через две недели после второго.

Описание болезней плодовых деревьев

Современное садоводство предполагает широкую осведомленность владельцев, что дает возможность самостоятельно и оперативно принимать оптимальные решения для любой задачи. Опасность болезни плодовых деревьев и их лечение зависит от типа и стадии заболевания, детерминированной во многом сезонностью. Наиболее распространенными в наших широтах стали:

- Парша на яблони и груше. Проявляется округлыми оливковыми пятнами с бархатистым налетом на листве и плодах.

- Мучнистая роса. Поражает в основном молодые побеги и листву. Буровато-серый налет легко вытирается механическим контактом.

- Кучерявость персикового листа. Волдыри кучерявой формы красного и розового окраса, слегка сморщены.

- Плодовая гниль яблонь и груш. Разрастающиеся бурые пятна приводят к полному загниванию плода. Область проникновения инфекции становится сероватой подушечкой с концентрическими кругами вокруг.

- Монилиоз косточковых деревьев. Серая гниль поражает цветки и листву, плоды обретают подушечки – очаги заражения серого цвета.

- Коккомикоз вишни и черешни. Красноватые и бурые пятна на листве преобразуются в розовые и молочные подушечки, приводят к опаданию в середине лета.

- Клястероспориоз косточковых. Красные пятна до 5 мм в диаметре с бурой каймой со временем становятся сквозными дырками на листве, а на плодах образуются ямочки.

- Филлостиктоз груши. Бугорчастые бурые пятна на листве в конце весны – начале лета, детерминирующие осыпание.

- Септориоз груши. Белые пятна с темным буроватым ободком на листовой пластине.

- Полистигмоз сливы. Отчетливо проявляющиеся на обеих сторонах листовой пластины яркие пятна.

- Ржавчина. На яблони – желтые, а на груше – красные пятна. В августе преобразуются в воронкообразные отверстия, окруженные желтоватой пыльцой.

- Сливовые кармашки. Не развиты косточки, пустота в середине плода. Массовое опадание.

- Гриб сажистый. Черный налет, поддающийся механическому истиранию, на яблонях, грушах, вишнях, черешнях и сливах.

- Блеск молочный. Листовая пластина яблонь, груш, вишен, абрикоса и сливы приобретает матово-серебристый оттенок.

- Розеточность. Собранные в пучки мелкие листья с желтизной на целом ряде плодовых деревьев;

- Хлороз. Нехватка солей железа или переизбыток извести. Влияет на листовую пластину.

- Рак черный. Коричневато-красные пятнышка неясной формы на листах, которые постепенно становятся сероватыми. На плодах – бугорчастые круги, преобразующие плод в морщинистый и такой же бугорообразный вид.

Выделяют также несколько карантинных заболеваний, сообщать о которых необходимо в санитарные службы:

- Сливовая оспа-парша (плоские или кольцеобразные пятна-впадины с просачивающейся камедью на плодах);

- Ожог бактериальный (красноватые и коричневые пятна на зеленых плодах в 2 см, вызывающие сморщивание и отмирание с пребыванием на ветке; спелый плод вначале с водянистой зеленцой, а затем выделяет белую жидкость).

В основном самыми опасными являются грибковые инфекции и бактериальная группа. К первой относится парша, фитофтора, гниль, мучнистая роса и т.д. Ко второй – бактериальные ожоги и некрозы. Но и вирусные заболевания (хлороз, оспа и многие иные) доставляют массу неприятностей.

Детерминантами для возникновения заболеваний зачастую становятся неправильная агротехника, недостаток или переизбыток определенных элементов в почве или влаги, механические и термические повреждения.

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

2.

Лукомец В.М., Пивень В.Т. и др. Защита подсолнечника, Библиотечка по защите растений — приложение к журналу «Защита и карантин растений». — № 02. — 2008. — 32 с.

3.

Лукомец В.М., Пивень В.Т., Тишков Н.М. Болезни подсолнечника, Изд: BASF, 2011г — 210 с.

4.

Пересыпкин В.Ф. Болезни сельскохозяйственных культур. Том 2. Болезни технических культур и картофеля, Киев: Урожай, 1990. — 248 с.

5.

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Агропромиздат, 1989. — 480 с.

6.

Шкаликов В.А., Белошапкина О.О., Букреев Д.Д. Защита растений от болезней, 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос, 2003. — 255 с.

Изображения (переработаны):

7.

Бенада Я. Атлас болезней и вредителей масличных культур. Коллектив авторов под руководством Я. Бенады, И. Шедивы, Я. Шпачека. Художник Ф. Севера. – Прага: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1968. – 200 с., илл. Иллюстрации из книги.

Свернуть

Список всех источников

Роса мучнистая

Данное заболевание проявляется на растении в виде появления белого налета, который начинает быстро разрастаться. Когда все листья белеют, они засыхают, что приводит к полной гибели огурцов.

Болезнь появляется вследствие неправильного полива. Переносчиками ее являются и сорняки.

В качестве лечения применяют раствор коровяка. Он готовится так: следует перемешать в ведре воды теплой температуры литр коровяка и ложку мочевины. Данной смесью нужно хорошенько опрыскать листья и с внешней, и с внутренней стороны. Помимо данного средства, садоводы опрыскивают огурцы марганцевым раствором. В ведре жидкости нужно растворить 1.5 грамм.

От мучнистой росы поможет опыление серой, которая помещается в марлю.

. Кроме народных средств прекрасно избавляют от данного заболевания промышленные препараты. Один из них – «Топаз», ампула которого разводится в восьми литрах жидкости

Важно, чтобы наконечник распылителя представлял собой мелкую сетку

. Помимо «Топаза» применяют препарат «Заслон».

Химические препараты

Что делать если огурцы в теплице гниют, когда, казалось бы, все меры испробованы? Тогда придется использовать фунгициды. Это крайняя мера, необходимо быть осторожным при работе с химикатами, соблюдать меры безопасности. Неплохо проявила себя в борьбе против гниения огурцов во всесезонной теплице бордосская смесь, которая представляет собой смесь гидроксида кальция и медного купороса. Ею можно лечить заболевшее растение. Процедуру опрыскивания проводят в период вегетации. В этом случае раствор делают малой концентрации: 1 % и 3 %. Опытные агрономы советуют использовать в борьбе с проявлениями гнили препараты, содержащие медь:

- «Ридомил-Голд»;

- «Акробат-МЦ»;

- «Ордан»;

- «Абига-Пик»;

- «Хом».

Все средства надо развести водой и потом обрабатывать огуречные плети. Процедуру выполняют в утреннее или вечернее время в сухую и безветренную погоду. Необходимо надеть плотную одежду, защитную маску и перчатки. Равномерно распределить раствор и контролировать его можно, выполняя работу при помощи помпового опрыскивателя. Брызгают кусты снизу вверх с расстояния 15 см. Нужно стараться не пропустить ни одного листка. Следует обработать и растения, которые растут около ствола, заранее убрав растительный мусор. Температура рабочего раствора – +22°С…+24°С. После проведения процедуры помещение теплицы надо проветрить, но так, чтобы не снизить температуру.

Внимание!

Запрещено применять химические средства за 20 дней до сбора плодов и естественно во время плодоношения.

Плодовая гниль

Парша на фото

Парша – это болезнь плодовых деревьев, повреждающая плоды и листья (фото)

Парша – это болезнь плодовых деревьев, повреждающая плоды и листья яблони и груши. Вызывается грибком (фузикладиум), зимующим в опавших листьях. На листьях и плодах, пораженных грибком, образуются оливково-зеленые бархатистые пятна, заполненные грибницей и спорами грибка. При сильном распространении на листьях вызывает их преждевременное осыпание.

Для защиты плодовых деревьев от болезни парша необходимо:

- Уничтожение зараженных листьев, плодов и веток.

- Опрыскивание деревьев 3—5-процентным раствором железного купороса осенью или ранней весной, до распускания почек.

- Опрыскивание однопроцентной бордосской жидкостью в период обособления бутонов и после цветения.

Плодовая гниль на фото

Плодовая гниль – это болезнь фруктовых деревьев, поражающая плоды яблони и груши. Вызывается грибком (склеротиния). Во влажные годы, а также в поливных садах болезнь развивается сильнее. На пораженных плодах появляются пятна, распространяющиеся вскоре на весь плод. На поверхности этих пятен появляются серые подушечки, располагающиеся в виде концентрических кругов.

Для борьбы с болезнью фруктовых деревьев плодовая гниль необходимы:

- Уборка и уничтожение загнивших плодов.

- Вырезка сухих ветвей.

- Опрыскивание сада 5-процентным раствором железного купороса до распускания почек.

- Проведение комплекса мероприятий против вредителей, повреждающих плоды.

Плодовая гниль косточковых поражает плоды вишни, сливы, терна и других косточковых. Вызывается грибком (монилия). Течение болезни сходное плодовой гнилью семечковых.

Антракноз смородины на фото

Антракноз смородины поражает листья смородины, особенно красной. Болезнь вызывается грибком, споры которого зимуют в опавших листьях. В течение лета возникают новые споры, распространяя болезнь. На пораженных листьях появляются бурые пятна, листья скручиваются и опадают. Кусты преждевременно оголяются. Грибок переходит и на плодоножки, что ослабляет развитие ягод.

Заболевшие кусты ослабляются в развитии, урожай и товарные качества ягод снижаются.

Меры борьбы:

- Сбор и уничтожение опавших листьев.

- Трех-четырёх кратное опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Болячка способна заразить не только листочки с плодами, но ещё и цветочки с плодоножками. Как же она заявляет о себе?

Что противопоставим.

Весенней порой на старте раскрытия листьев организуем обработку с привлечением 2 мл препарата «Скор», растворённого в 10 л. жидкости. Как только дерево отцветёт, процесс повторяем, но уже при помощи 40 г препарата «Хом» — 10 л.

Главная угроза для плодов, на которых возникают бурые пятна, расползающиеся довольно скоро, ведя захват практически всей его поверхности. Мякоть обзаводится коричневым цветом, превращаясь в неприятную на вкус массу. Сами же плоды по большей части самостоятельно сваливаются с дерева, но, правда, некоторым удаётся на нём остаться.

Как боремся.

Внимательно наблюдаем за плодами. Все заражённые стараемся собирать и освобождать от них участок, на крайний случай, можно, выделив место на участке их просто закопать.

Собрав урожай, используем для обрабатывания культуры 100 г медного купороса – 10 л, затрачивая на единицу культуры 2-3 л.

Методы лечения заболевания

Первое, что нужно понять — от чего возникло заболевание. От этого зависит, что делать дальше. Лечение направлено на снижение потерь урожая за счет устранения причин болезни.

Действия на кислых почвах

Огороднику важно знать кислотность почвы. Определить ее можно по растениям-сорнякам, но лучше по лакмусовым индикаторам, которые продаются в садоводческих магазинах

Если выяснится, что на грядках почва кислая, можно попробовать исправить ситуацию внесением древесной золы. Основные же мероприятия по исправлению кислотности проводятся осенью. В это время делают известкование — внесение по нормам гашеной извести, доломитовой муки, мела, гипса.

После известкования на грядки, предназначенные для выращивания томатов, весной вносят сульфат калия или другое калийное удобрение.

Действия при дефиците кальция

Если есть подозрение, что вершинная гниль томатов вызвана дефицитом кальция, то лечение заключается во внекорневых подкормках кальциевыми препаратами. Хороший результат дает кальциевая селитра, 10 г которой разводят в 10 л воды. Опрыскивают растения ранним утром или вечером. При выраженном дефиците кальция нужно 2–3 обработки с интервалом 10 дней.

Нельзя делать внекорневую подкормку кальцием, если его дефицита в почве нет. Это приведет к снижению урожайности.

Случается, что кальций в почве есть, но в недоступных для растения формах. В такой ситуации выручает подкормка хитиновыми удобрениями:

- Вуксал кальцием;

- Кальбитом C;

- Брексилом кальция.

Эти препараты работают лучше кальциевой селитры, но могут вызвать ожог листьев. Поэтому опрыскивают томаты в пасмурные дни или на заходе солнца.

Результат лечения определить просто: после обработки на следующей кисти признаков в вершинной гнили не появляется. Это сигнал для прекращения внекорневых подкормок кальцием.

Действия при дефиците бора

При недостатке бора в почве ухудшается усвоение кальция растением, что и приводит к появлению вершинной гнили. Определить недостаток этого вещества можно по состоянию томатов — почки и цветки опадают, плоды формируются с запозданием, на листьях видны признаки мезжилкового хлороза.

Лечение тут заключается в применении препарата Брексил Ca — в его составе есть бор и кальций. Обрабатывают томаты по инструкции до выздоровления кустов. Определить этот момент можно по отсутствию новых пораженных гнилью плодов.

Действия при дефиците воды

Это наиболее распространенная причина при выращивании томатов в закрытом грунте и в южных регионах России. Определить ее просто: первым делом, при дефиците влаги, вянут точки роста на вершинах кустов. Пораженных гнилью плодов много, их число быстро растет, если не принимать меры.

Если вершинная гниль обнаружена в хозяйствах северных широт при выращивании томатов в открытом грунте, то причина будет в кислой почве или в дефиците кальция. Дефицит влаги в этих регионах невозможен. Спасти помидоры поливом в такой ситуации не удастся, эффект будет обратным ожидаемому.

Воду подают под томаты постепенно, небольшими порциями, через день

Спустя неделю после начала осторожного полива томаты поливают 2 раза в неделю также небольшими порциями. Идеально, если есть возможность установить капельный полив

Постоянно растения осматривают. Если несмотря на возобновление полива спустя неделю или две появляются новые плоды с вершинной гнилью — делают внекорневую подкормку перечисленными выше хелатными удобрениями. Если таких признаков нет, подкормку не делают, томаты переводят на нормальный режим полива.

Сразу после засухи подавать обильно воду нельзя — это приведет к растрескиванию плодов и сбрасыванию сформировавшихся завязей.

Тонкости лечения вершинной гнили народными средствами

Если вы противник минеральных удобрений, можно пользоваться древесной золой из расчета 1,5 стакана на литр воды. Все тщательно перемешивают и вносят в виде корневых подкормок из расчета 2–4 л раствора на куст.

Для внекорневых подкормок готовят такой раствор:

- берут 300 г золы;

- заливают 2 л воды;

- кипятят 30 минут;

- настаивают 12 часов;

- процеживают.

В итоге получается концентрат, который перед опрыскиванием доводят до 10 л. Можно добавлять шампунь, чтобы раствор лучше держался на листьях. Хозяйственное мыло в такой ситуации не используют: оно может вызвать химические ожоги на томатах.

Для борьбы с дефицитом кальция можно вносить яичную скорлупу: ее собирают зимой и весной, удаляют с внутренней части пленку, высушивают и измельчают в порошок. Летом, при появлении признаков вершинной гнили и подозрении на дефицит кальция, порошок заливают водой и настаивают до помутнения, затем поливают томаты по корень.

Нецелесообразно применение пищевой соды — для томатов при вершинной гнили она никакого результата не даст.

Заболевание плодовых деревьев черный рак и борьба с ним

Черный рак яблони на фото

Черный рак — это опасное заболевание плодовых деревьев, поражающая кору ствола и ветвей, а также плоды и листья яблони и груши. Возбудителем болезни является грибок (сферопсис). В кору он проникает через механические повреждения и места повреждений солнечными ожогами.

Как видно на фото, при этой болезни плодовые деревья на коре появляются серые вдавленные маслянистые пятна, впоследствии чернеющие и покрывающиеся бурыми точками:

На коре дерева появляются серые вдавленные маслянистые пятна (фото)

Кора дерева чернеет и покрывающиеся бурыми точками (фото

Поражение распространяется до древесины и ежегодно увеличивается по площади. При кольцевом заболевании коры ветвь обычно погибает. Но и частичное поражение коры по окружности ствола или скелетных ветвей, нарушающее подачу воды и питательных веществ, в той или иной степени ослабляет развитие и урожай дерева и укорачивает его долговечность.

Плоды поражаются грибком также через механические повреждения. В листья грибок проникает через кожицу. Поврежденные плоды загнивают, а листья преждевременно осыпаются.

Меры борьбы с болезнью плодовых деревьев черный рак:

- Сбор и удаление из сада опавших листьев и плодов.

- Вырезка сухих ветвей и пораженных участков коры до здоровой ткани с дезинфекцией ран однопроцентным раствором медного купороса и замазкой садовым варом. Обрезки удаляются и сжигаются.

- Применение комплекса мероприятий по уходу за стволом и сучьями коры дерева.

Антракноз на винограде

Антракноз, зачастую болезнь проявляется на винограде в теплую и влажную погоду.

- Эта грибная инфекция прекрасно зимует на частях виноградной лозы, если ее осенью не обработать.

- Проявляется болезнь в виде коричневых пятен на листовых пластинках и на побегах.

- Развитие болезни приводит к тому, что лоза начинает трескаться и отмирать.

Меры борьбы и профилактики антракноза

Чтобы не допустить появление болезни нужно не допускать загущения лозы, вносить комплексные удобрения, не допускать переувлажнения грунта, бороться с сорняками, не допускать того чтобы лоза в летнее время лежала на земле.

Условия для развития

Белая гниль на высаженных огурцах начинает быстро развиваться при высокой влажности. Специалисты советуют периодически проветривать теплицу и оборудовать в ней хорошую вентиляцию. На свежем воздухе растение заболевает из-за затяжных дождей. Еще одно условие для развития болезни – это низкая температура. В теплице температура не должна быть ниже +20°С, для открытого грунта – оптимальным показателем считается от +20°С до +22°С. Грибковые споры начинают активно прорастать, если в жаркую погоду поливать огурцы холодной водой.

Толчком для развития белой гнили являются загущенные посадки. В результате этого почва не прогревается и не вентилируется. Загущенность способствует удерживанию влаги. Чтобы этого не произошло необходимо еще и вовремя обрезать кусты. Нежелательно к огурцам подсаживать растения, которые часто поражает белая гниль. К ним относится:

- петрушка;

- укроп;

- салат.

Внимание!

Даже при наличии на огурце незначительного пятнышка белой гнили, плод невозможно кушать. Он становится несъедобным, мягким, приобретает горечь, на его поверхности образуется слизь.

Болезнь антракноз смородины и её лечение

Антракноз смородины на фото

Антракноз смородины поражает листья смородины, особенно красной. Болезнь вызывается грибком, споры которого зимуют в опавших листьях. В течение лета возникают новые споры, распространяя болезнь. На пораженных листьях появляются бурые пятна, листья скручиваются и опадают. Кусты преждевременно оголяются. Грибок переходит и на плодоножки, что ослабляет развитие ягод.

Заболевшие кусты ослабляются в развитии, урожай и товарные качества ягод снижаются.

Меры борьбы:

- Сбор и уничтожение опавших листьев.

- Трех-четырёх кратное опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Меры барьбы с плодожоркой

Отщипывание бабочек от яблонь путем развешивания в кроне банок с креолином, посевом конопли под яблони. В момент отрождения гусениц следует провести опрыскивание хлорофосом (25 г 10 л воды). Вместо хлорофхса можно применять чемерицу Лобеля или отвар ботвы помидор. В июле на стволы накладывают ловчие пояса из гофрированной бумаги или мешковины. Периодически ловчие пояса просматривают и вместе с гусеницами сжигают. Обязательный сбор поврежденной падалицы и вынос ее из сада. Часть зимующих гусениц можно уничтожить, перекапывая почву под яблонями осенью и весной. Заменяет хлорофос трехкратная обработка экстрактом хвои сосны (100 г на 10 л воды).

Болезнь фруктовых деревьев плодовая гниль: фото и лечение

Плодовая гниль на фото

Плодовая гниль – это болезнь фруктовых деревьев, поражающая плоды яблони и груши. Вызывается грибком (склеротиния). Во влажные годы, а также в поливных садах болезнь развивается сильнее. На пораженных плодах появляются пятна, распространяющиеся вскоре на весь плод. На поверхности этих пятен появляются серые подушечки, располагающиеся в виде концентрических кругов. Гнилые плоды опадают, некоторые же остаются на дереве и высыхают. Заражение плодов грибком происходит при наличии на них механических повреждений. При соприкосновении зараженного плода со здоровым поражается и последний.

Для борьбы с болезнью фруктовых деревьев плодовая гниль необходимы:

- Уборка и уничтожение загнивших плодов.

- Вырезка сухих ветвей.

- Опрыскивание сада 5-процентным раствором железного купороса до распускания почек.

- Проведение комплекса мероприятий против вредителей, повреждающих плоды.

Плодовая гниль косточковых поражает плоды вишни, сливы, терна и других косточковых. Вызывается грибком (монилия). Течение болезни сходное плодовой гнилью семечковых.

Меры борьбы те же, что и с плодовой гнилью яблони и груши.

На фото «Болезни фруктовых деревьев и их лечение» показано, как можно бороться с плодовой гнилью:

От болезни плодовая гниль нужна вырезка сухих ветвей (фото)

От болезни плодовая гниль нужно опрыскивать деревья (фото)

Биология

S. sclerotiorum – полифаг, неспециализированный факультативный паразит. Он способен питаться более чем на 300 видах дикорастущих, культурных и сорных растений из 22 семейств. Из культурных растений фитопатоген заселяет: морковь, огурцы,картофель, томаты, бобы, лук, арбузы,кабачки, сою, рапс, горох, капусту и многие другие. Из сорных – различные виды осота, полынь, одуванчик лекарственный, сурепицу, гулявник.

Источник инфекции – склероции. Они могут находиться на остатках пораженных растений, на семенах, или в примеси к ним, а также в почве, где они могут сохраняться в опавшем состоянии.

Пережившие зиму склероции, прорастают грибницей, проникающей в корневую шейку и нижнюю часть стебля. Склероции прорастают и заражают растения в течение всего периода вегетации.

Прорастание склероциев и образование асков длится 30–38 дней, считая от начала весенних полевых работ. При созревании аскоспоры выбрасываются из асков и разносятся потоками воздуха. Попадая на растение споры, прорастают и образуют росток, внедряющийся в ткани растений. Инкубационный период болезни составляет 7–10 дней.

Распространение фитопатогена происходит и при помощи мицелия. Грибница хорошо переносит высушивание и ее подсохшие обломки хорошо разносятся ветром, а при достаточном увлажнении вызывают новое заражение растений.

Гриб первоначально заселяет отмершие части растений, а затем живые органы. Фитопатоген продуцирует щавелевую кислоту и пектолитические ферменты. Кислота вызывает некроз растительных клеток и создает кислую среду, активизирующую пектолитические ферменты. Которые хорошо расщепляют пектиновые вещества растений. Кислота служит фитопатогенам хорошей защитой от агрессии других грибов и бактерий.

Ранее считалось, что все имеющиеся формы болезни являются результатом местного заражения, а диффузно распространяться по тканям гриб неспособен. В последнее время установлено наличие мицелиально-дрожжевидного диморфизма. Дрожжевые клетки имеют биотрофный тип питания и развиваются в вегетативных и репродуктивных органах. Дрожжевидная форма способна преобразовываться в мицелиальную и вызывать патологический процесс.

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Вакин А.Т., Головин П.Н. и др. Словарь-справочник фитопатолога.Ленинград Издательство.: Сельхозгиз, 1959. — 414 с.

2.

Волков С.М., Зимин Л.С., Руденко Д.К., Тупеневич С.М. Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы европейской части СССР. – Москва-Ленинград: государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1955. – 488 с.

3.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

4.

Доброзракова Т.Л. Сельскохозяйственная фитопатология, 2 – е изд., испр. и доп. Под редакцией М.К. Хохрякова, Ленинград: изд. «Колос», 1974 – 382с.

5.

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Агропромиздат, 1989. — 480 с.

6.

Федоров А.А. ( ред) Жизнь растений в шести томах. Том 2. Грибы. Ред Горленко М.В., Москва: Издательство просвещения, 1976 – 479 с

7.

Шкаликов В.А., Белошапкина О.О., Букреев Д.Д. Защита растений от болезней, 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос, 2003. — 255 с.

Свернуть

Список всех источников

![Болезни плодовых деревьев и их лечение [как и чем обрабатывать, фото]](https://semena-ural.ru/wp-content/uploads/f/4/a/f4a6660de08b7f620866899a5a8a554b.jpeg)